安楽死制度を求めていくために必要な3つの要素~安楽死制度を議論するための手引き02(第1部)

論点:安楽死制度は必要性があることは事実。考えるべきは「どう運用するか」「いつ制度化可能か」

「安楽死制度をつくるには時期尚早」

とは、議論やコメントでよく用いられる結論だ。

しかし「じゃあ、いつになったらできるようになるのか?」の問いには誰もが口をつぐんでしまう。

「国民的議論を慎重に進めていくべき」「国民の意識が変わっていくことが大事」のような抽象的かつゴール設定不能な結論に終始している場合が多い。

「時期尚早」なんて言葉を使うくらいならせめて、何をもって「時期」となるのか、そして「その『時期』を迎えるために、いま踏み出すべき第一歩は何なのか」くらいは示してほしいものなのだが。

ただ、「現状では」制度化できない、という考えには同意できる。

その理由はたくさんあるが、今回は課題を3つに絞り、その解決への道筋およびゴールについて示していきたい。

①緩和ケアの発展と均てん化

結論を先に言うが、安楽死制度を適切に運用するためには緩和ケアのさらなる発展と、日本全国における均てん化が必須である。

本来なら緩和可能な苦痛があるにも関わらず、技術やアプローチのまずさによって苦痛が放置された結果、安楽死を求める結果となるのは望ましくない。さらに言えば、国内でもA市の病院では緩和可能な苦痛が、B市では緩和困難となる結果、A市とB市で安楽死制度の利用率が大幅に異なるようでは、国内において単一の制度を運用する上で問題であろう。本来、安楽死制度を利用しなくても済むはずであった人が、たまたまその地域に生まれ育ってしまったがゆえに、死を早める結果となるのだとしたら憲法14条に定める「法の下の平等」に抵触する恐れがある。

緩和ケアは日本において、この10年ほどで大きな進歩を遂げてきたのは事実である。10年前には対応が難しかった苦痛についても、今なら簡単に取れるようになってきている。

しかし、それが必要十分になっているか?と言われると、まだまだ足りない面が多い。都市部と地方での格差も大きいし、都市部であっても施設によっては人や設備が最小限にせざるを得ないところもある。緩和ケアに従事する専門家が少ないうえに、医療の領域の中では緩和ケアは「儲からない」と捉えられているので何人も雇用できないのだ(実際には緩和ケア部門が充実すると、他の診療部門の業務フローを間接的に改善するので経営上は有利になるのだが)。もちろん、他の医療リソースも不足している中で緩和ケア部門だけに人と金を投資するわけにもいかない。

そもそも現状で、医療者たちが「全人的苦痛」に対応できるだけの余裕が無いことも問題である。

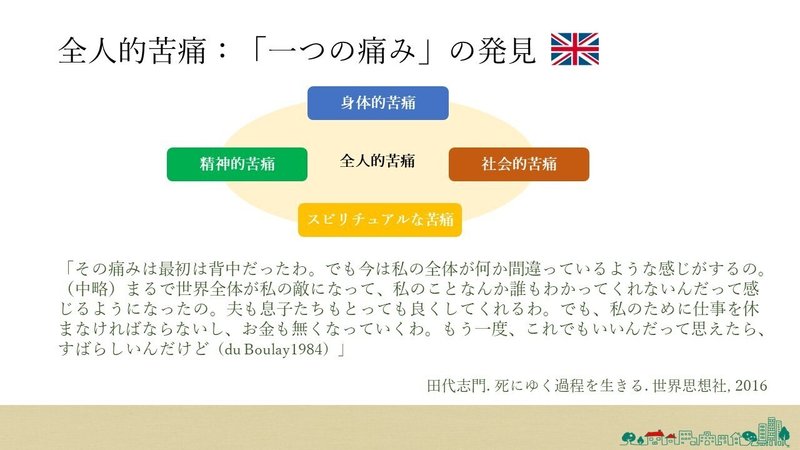

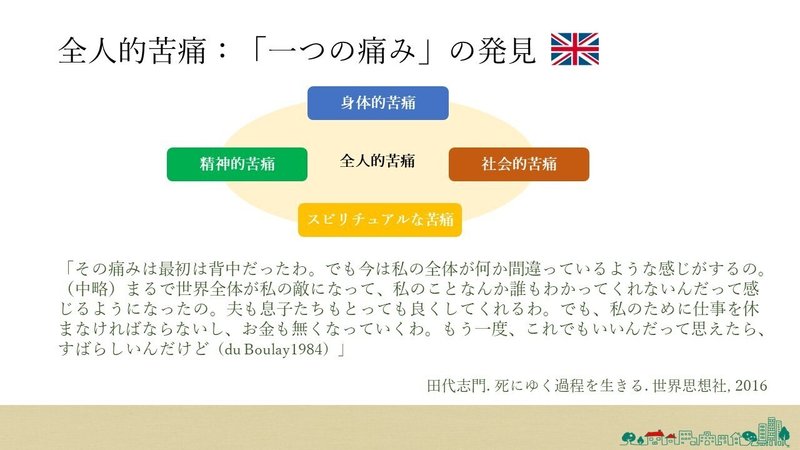

図にあるように、1960年代からイギリスではじまった近代型ホスピスの発展の中で「全人的苦痛」という概念が発見された。人は、死に向かっていく過程で「身体的苦痛」「精神的苦痛」「社会的苦痛」「スピリチュアルな苦痛」の4種類の苦痛を持つようになり、そしてその苦痛を「一つの痛み」として感じる、というものだ。医師は往々にして身体的苦痛さえ取れればいいんだろう、と考えがちであるが身体的苦痛がゼロになったとしても図中のセリフにもあるように、他の複合的な苦しみが湧き上がってくるのが普通なのである。

「人の苦しみには際限がない」

緩和ケアに従事する専門家ならこうして一度は絶望に陥るのだ。

一つの苦痛と一部の緩和

際限のない苦しみに、僕ら医療者ができたことは限られていた。

身体的苦痛をまず取ることを最優先として取り組んできて、最近ようやく精神的苦痛にも取り組めるようになってきた。しかし一方で、「病気のせいで仕事や家事が続けられない(役割の喪失)」「治療のせいでお金が無くなっていく(経済的苦痛)」をはじめとする社会的苦痛、そして「こんな状態で生きている価値が無いと感じる」「自分が生きてきた意味はあったのか」など、自己の尊厳と存在の喪失から起こるスピリチュアルな苦痛については、いまだ十分な対応がとられているとは言い難い。つまり「一つの苦痛」はその一部しか緩和できていないのだ。

この状態を放置しているとどうなるか?

社会的な役割を失い、経済的にも困窮し、「生きている価値が無いのでは」と追い詰められていけばその先には当然のように死を求めるようになる。そこで必要となるのが安楽死制度・・・というわけだが、問題となるのは「死を求めたときに死を選ぶ方法が無い」ことではなく「一つの苦痛が放置されている現状」のほうにあることもわかるだろう。

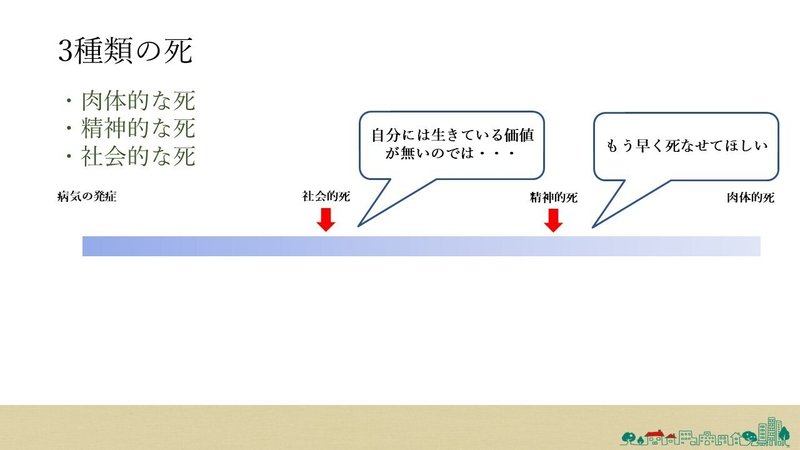

3種類の死

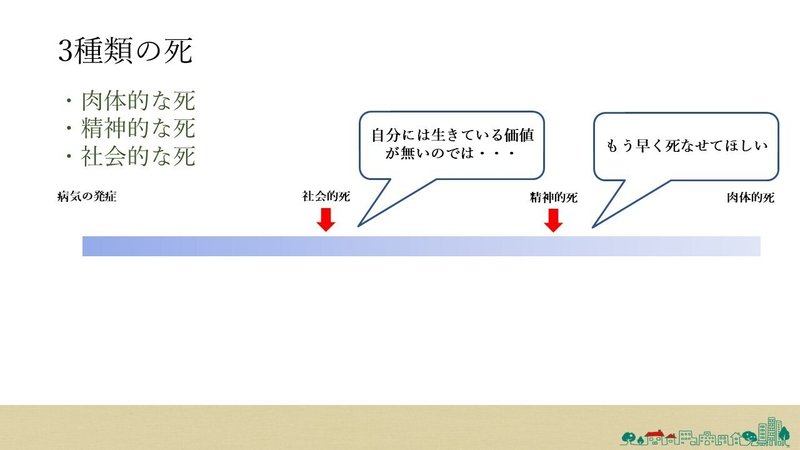

僕は、患者さんたちを診ていく中でこの際限のない苦しみから「3種類の死」がもたらされると考えた。

その3種類とは

・肉体的な死

・精神的な死

・社会的な死

である。

一般に「死」という概念が取り上げられるとき、想像されるのは「肉体的な死」であろう。心臓が止まり、呼吸が止まり・・・という状況だ。

しかし実際にはその肉体的な死の前から、気持ちが折れてしまっている・・・つまり精神的な死に陥ってしまうことがある。ここで言う「精神的」とは不安や抑うつだけを指すのではなく、先に述べた「スピリチュアル」な部分も含めてのこと。「明日の朝、目が覚めなければよいのに」と望み、朝日を見て毎日のように絶望を感じ「もう早く死にたい」と涙を流す・・・。そんな患者さんは珍しくない。もちろん、身体的な苦痛があるわけではない。ただ穏やかに、ベッドの上に座り、食事を摂り、会話もできるにも関わらず、その心中は「死」に染まっているのだ。

では、そのような「精神的な死」は何によってもたらされるのか。様々な要因があるだろうが、その大きなひとつに「社会的な死」があるだろうと僕は考えている。

社会的な死・・・つまりは「役割の喪失」である。これは、病気によって仕事を失う、ということがわかりやすいがそれだけではなく、「友人としての役割」「父親としての役割」「夫としての役割」など、自分が大切にしている人や家族との関係性も変わってしまうことでもたらされる。結果としてその人は「会社員のAさん」「友人のAさん」「夫のAさん」ではなく、どの場面においても「がん患者のAさん」という単一の役割に収束していってしまう。

人生において「単一の役割」を担わされる苦痛を感じたことがある人はどれくらいいるだろう?わかりやすい経験は「子どもを産んで専業主婦となった母親」だろうか。それまで仕事を持ち、友人との交際も続け、結婚して妻としての役割も果たしてきたのが、子どもを産んで仕事を辞めたときから「○○ちゃんママ」としての役割を押し付けられることとなる。家にいても、健診のために病院へ行っても、子どもが幼稚園に行くようになってからも本名を呼ばれることなく「○○ちゃんママ」。それまでの友人とも疎遠となり「××ちゃんママ」と呼び合う人が増え、夫からも「ママ」と呼ばれる・・・。そのような生活の中で単一の役割を担わされた女性は、抑うつ状態となったり、「自分には価値があるのだろうか」と思い悩んだり、逆にその単一の役割から逃げ出すために育児を放棄する場合もある。そのくらい「単一の役割」がもたらす苦痛は大きいのだ。

もちろん、全ての母親がそうならないのは、元々のキャラクターのせいだったり、環境が(意図的か無意識のうちに)単一の役割に陥らないようになっているパターンなどがある。また、育児そのものに誇りをもち、そこに自己の尊厳を重ね合わせられる人は、単一の役割だったとしても苦痛を感じにくいのかもしれない(それはそれで別の問題が起こりそうだが)。しかし、「病気による単一の役割」は、妊娠・出産のように自ら選択した結果でもなく、またそのこと自体に自己の尊厳を重ね合わせることもできない。

そのような結果として、社会的な死、精神的な死がもたらされ、肉体的な死を迎えるまで「もう早く死なせてほしい」と考えるようになってしまうのだ。

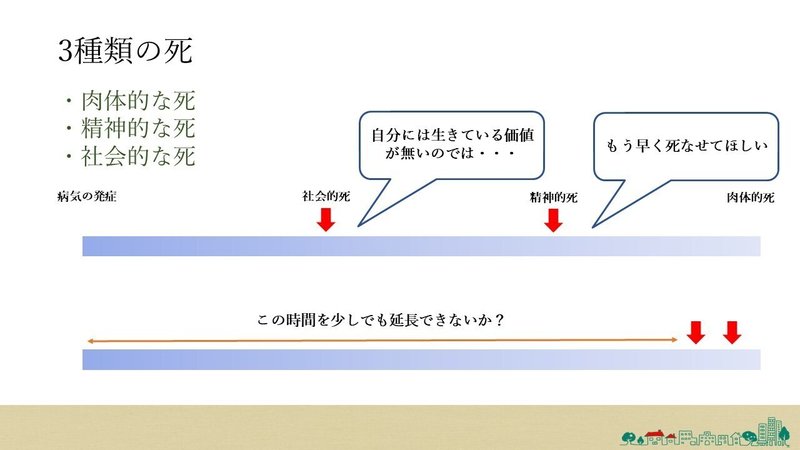

3種類の死をなくすことはできるのか

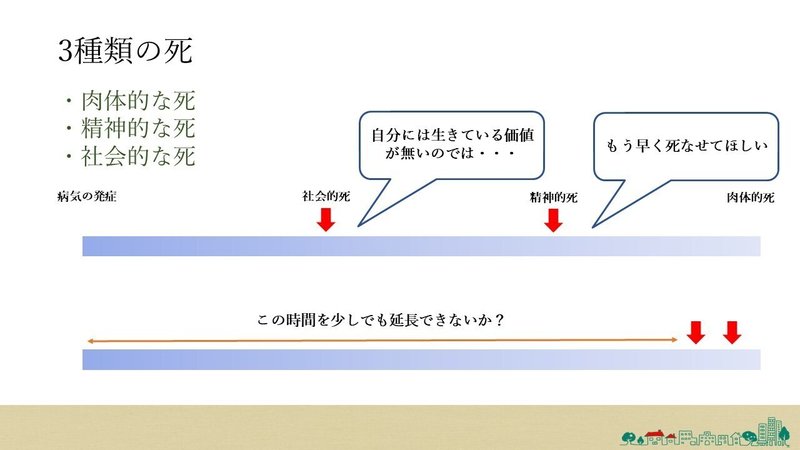

3種類の死と、それをもたらす苦痛があるのであれば、これらを「無くす」ことはできるのだろうか。

無くすことができれば、それが一番良いに違いないが、実際にはこれらをゼロにすることはできない。肉体的な死に向かうにつれ、社会的な役割は失われ、気持ちが折れてしまうときがいずれは訪れてしまう。

ただ、そのタイムラグを限りなく短くすることはできるのではないかと考えている。逆の言い方をすれば、「社会的な死が訪れるまでの時間を、できる限り延長する」ということだ。

やり方はいろいろあるが、患者さんたちが「患者」という単一の役割を押し付けられないようにすることがひとつの形である。

肉体的な死が訪れる刻限はあっても、そのできる限り近くまで、仕事を続けたり、家族や友人との関係を再構築していく中で「役割」を感じられるようにしていく。それを実現するのは口で言うほど簡単なことではないが、実際に緩和ケア病棟でもテレビ会議システムを持ちこんで仕事を続けるビジネスパーソンや、お弟子さんたちとともに和歌の会を執り行っていた先生などもいたことから、学べることも多い。家族内の関係も、一度は夫や妻、父や母としての役割が失われてしまったとしても、例えば「人生を共に歩んできたパートナー」「これまで教え導いてくれた人生の師」のような役割を再構築して、家族内における尊厳を保っていく例などはよく見る。

写真家の幡野広志さんが以前、

「ありがとうは循環する。ありがとう、って自分から言ってばかりで、他人からありがとうって言ってもらわないと、いずれ自分の中のありがとうが枯渇してしまうんです」

と語られていた。幡野さんは、がんの一種である多発性骨髄腫を患う患者さんでもある。

病気を患えば、患者として医療者、家族、友人へ「ありがとう」を渡すことは格段に増えるが、一方で「ありがとう」を受け取る機会は減っていく。それもやはり、「がん患者さん」という単一の役割に染まりがちな現状を反映している。

ありがとうが循環する社会。

その実現は容易な道ではないが、患者さんを単一の役割に陥らせず、社会的な死を遠ざける方法はある。その道は当然のように、医療者だけで整えられるものではない。病院は社会の一部、その5%程度にしか過ぎず、残りの95%を担っているのは町で暮らす皆さん一人一人だからだ。では具体的に、社会に暮らす一人一人が何をしていくべきなのか、についてはまた別の項で解説したい。

緩和ケアはいつになったら充実するのか?

ここまで、安楽死制度を始めるためには緩和ケアの発展と均てん化が必須、と解説をしてきたが、ここで次の批判に答えておかなければならないだろう。

「安楽死制度には緩和ケアの発展が必要ということはわかったが、そんなことは何年も前からずっと言われてきたことではないか。いつになったら緩和ケアは充実したと言えるのか」

これは、当然のように起こる批判である。これまでも多くの識者は、「時期尚早」の言葉を用いて議論の進展を封殺してきた。「緩和ケアが充実してから」、はその具体的事由として用いられやすいものだ。僕らにはそのゴールラインを示す必要があるだろう。

まず大事な前提として、緩和ケアはここまで到達すれば充実した、といえるラインがあるのか?という問いへ答える必要がある。

これは、結論を言えば「解なし」である。

先述した通り、人間の苦痛には際限がない。そもそも、生きていることそのものが苦なのだ。全ての苦痛をゼロにすることは不可能である(もちろん、特定の個人の苦痛をゼロにするだけなら可能だが)。

・・・不可能ではあるが、ゼロに限りなく近づけることはできる。少なくとも僕ら緩和ケアの専門家は、その未来を目指して研究と実践を続けている。苦痛に際限がない以上、緩和ケアは歩み続けるのみで、ゴールに到達できることは無いのだ。

よって、この論点においては「安楽死制度の運用に耐える緩和ケアの発展および均てん化」のラインはどこか、を定義することと、それを達成するための方法論を示すことになる。

少し長くなってしまったため、この項はここまでとして、論点の具体的な掘り下げはまた次回に回したい。

安楽死制度を求めていくために必要な3つの要素~安楽死制度を議論するための手引き02(第2部)

論点:安楽死制度は必要性があることは事実。考えるべきは「どう運用するか」「いつ制度化可能か」

前回、僕は

安楽死制度を始めるためには緩和ケアの発展と均てん化が必須

と解説をしてきました。

それと同時に、

「人間の苦痛には際限がなく、全ての苦痛をゼロにすることは不可能」

とも話しました。苦痛に際限がない以上、緩和ケアはその技術の発展のために歩み続けるのみで、ゴールに到達できることは無い。つまり、安楽死を制度化する前に、緩和ケアを充足させるべし、って主張には「そもそも終わりがない」んです。だから、これを理由に制度化反対、時期尚早って言うのはちょっとずるいですよね。

でも、「苦痛をゼロにするのは不可能ではあっても、安楽死制度の運用に耐える緩和ケアの発展および均てん化のライン」を決めることはできます。というか、それを決めて早く議論のステージを先に進めたいですよね。僕もそうです。

安楽死制度の運用に耐える緩和ケアの発展および均てん化のライン、とは

では、具体的に安楽死制度の運用に耐える緩和ケアの発展および均てん化のラインをどこで引くか、について考えましょう。

もちろん、このラインをどこで引くのがベストかは恣意的なものです。ゴールがない以上、誰かが「ここ」ってラインを引かなければなりません。もちろん、そのラインをどこで引くべきか、についての議論は必要でしょう。

ちなみに、僕が「どこにラインを引くべきか」と考えているかというと

「緩和ケアが必要とされる人が、いつでもどこでも緩和ケアにアクセスできる」

状態になっているところです。先にもお話した通り、少なくとも現状はこれが達成できていません。

では、このラインまで緩和ケアのレベルを押し上げるために何をしていけば良いか?

僕としては、まず緩和ケアの医師をある程度集約していった方が良いと考えています。どの範囲で集約すべきかは地域によりますが、例えばいま僕が住む川崎市なら3エリアくらい、故郷の釧路市くらいの規模なら1エリアの設定で集約できると思います。医者という専門職を「機能」として捉えたとき、その最大効果を発揮できるのは1施設に複数名として存在することです。現状は、広い地域に薄く緩和ケア医が配置されていますが、そのどれもが

「マンパワーが足りなくて十分な緩和ケアが提供できない」

状態に陥ってしまっています。結局のところ、地域全体でみれば緩和ケアができる医師はたくさんいるにも関わらず、それぞれの施設で1名ずつしか配置できないが故に、ケアの内容が薄いところばかりが複数できてしまい、いざというときに頼りにならなくなってしまっているのです。具体的に言えば、病院内にいる20名の患者のケアはできるけど、外来患者にまで対応するのは無理、ってところばかり県内に5施設あります、ってなっても「いつでもどこでも緩和ケアにアクセスできる環境」とはならないですよね。それよりは、その5施設から医師を集約して「緩和ケアセンター」とし、外来でも病棟でもいつでも患者診ますよ!どんどん紹介してください!ってところがひとつでもあった方が有用だと思うのです。

医師の集約化は可能なのか

ここで問題となるのは

①医師をひとつの施設に集約しても採算が取れない

②医師が集約された近隣の住民は良いが、遠方の地域はどうするのか

という点です。

しかし、これはあくまでも「安楽死制度化」に基づく前提での話なので、そこは国にも協力してもらえば良いのかもしれません。

具体的には、この集約化していく施設に対し、安楽死制度を作っていくための準備として補助金を出せるような枠組みを作ること。それによって、緩和ケア医を集約するほど、病院収益が上がるモデルへ誘導すれば、それを受け入れる病院は出てくるでしょう(特に、これは国策医療なので全国の公立病院と連携すれば難しい話ではないはずです)。

もし、それでも病院が動かなければ、県ごとに「国が定める緩和ケアの充足度をもとに安楽死制度適用を按分する」という規定を作れば(作れるのか分かりませんが)、もし本当に国民が強く安楽死制度を求めているという背景があるのなら、市民運動などによって地域を動かすことも可能になるでしょう。唯一の問題は、医師は「集約化しましょう」って声をかけられても、簡単にその声に応じるような集団ではないということでしょうか・・・。金銭的インセンティブにも、あまり魅力を感じないのが医師の特性ですので、ここも国の政策として全国の病院に協力してもらうようお願いして回るしかなさそうです。

自分で言っていてちょっと気に食わないのは、この提案自体の「ハードルが高いこと」。

安楽死制度を作っていくために、「えいっ」と超えなければならないハードルがまだまだたくさんあるのに、こんなところであまり体力を使いたくないな、と考えていることも本音です。

安楽死制度を進めていけば、緩和ケアは同時に進化する

とはいえ、緩和ケアの発展および均てん化は、おそらく安楽死制度を具体的に進めようとする流れの中で、自然と加速して整うと僕は予測しています。

安楽死制度を運用するためには、緩和ケアの充実が必須、という前提が共有さえされれば、全国の「生かしたい」医療者たちは必死になって緩和ケアという防護網を整えることに動かざるをえないはずだからです。

逆に言えば、今現在の緩和ケアっていうのは「独善的な王座にあぐらをかいているような状態」なのですから、安楽死制度を進めるぞ!って言ってもう少し焦らせてやった方がいいんじゃないかなとも思うのですよね(まあそれでも10年前と比べればだいぶ進歩しているのですけどね)。

長くなりましたが、安楽死制度を適切に運用するための3つの課題①「緩和ケアの発展と均てん化」についてはこれくらいにしたいと思います。

次からは②医療の民主化、そして③「患者の権利法」の制定、についてお話していきます。お楽しみにお待ちください。

今回の記事、要約すれば

「安楽死制度を実現するためには緩和ケアの充実は必須だけど、安楽死制度作ろうって圧かけたら緩和ケアは勝手に加速して発展していくから大丈夫だ」

ってことです。

緩和ケアが充実してから改めて安楽死制度の議論始めよう、っていう「順番」にしなくていい。

医師の集約化、とかそのための予算、とかも書いたけど、それって誰かの「えいやっ」が必要な項目なんですよね。

で、短期間に同じ制度の範疇でそんなに何度も「えいやっ」ってできないんですよ。

だったらもっと大事な要にエネルギーを残しておきたい。

じゃあ緩和ケアを充実させるためにはどういう駆動を考えればいいか、ってなると「安楽死制度を進めていきますよ」って負荷をかけるのが一番効率がいい。

もっと言えば「3年後に試行しますんで」って期限切ったりするともっと効率よくなる。医者にとっては危機感半端ないから。

安楽死制度を作るのを医者に任せるべきではない、っていうのはこういった部分からもわかる。

医者に任せたら、仲間に忖度して時間稼ぎ図る可能性あるから。医者は、意見を述べるには良いけど制度設計の中心からは外れた方がいい。他にやるべきことがいくらでもある。

「あーすれば制度化できる」「こーすれば上手くいく」ってのは誰でも言える。

問題は「あーすれば」って心理をどう駆動するか、ってとこなんですよね。

その一例が、医者に安楽死制度を進めさせること。心理駆動にロスが多すぎる。医者が「自然に受け入れられる」ストーリーを作っておいた方がいい。

https://note.com/tnishi1/n/n4f7f8aa7e522